Les étangs, des zones humides essentielles

Des « constructions » humaines

Le plus souvent, ils sont le résultat d’aménagements humains : barrage sur un cours d’eau, construction de digues, pose d’une bonde pour la vidange. La création de ces plans d’eau artificiels a débuté dès le Xe siècle afin de créer des réserves d’eau et de poissons à portée de main. Par la suite, de nombreux étangs ont vu le jour afin d’offrir des aires de loisirs.

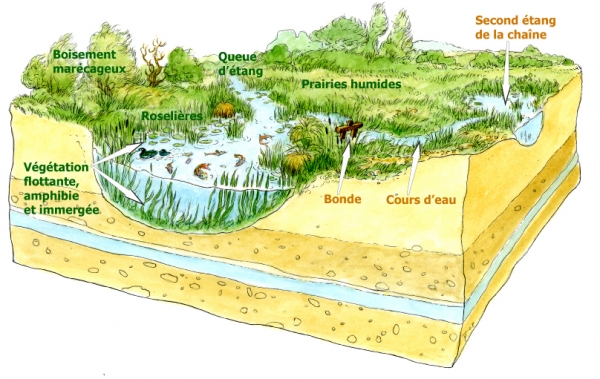

Dans les secteurs propices, au sol argileux, des chaînes d’étangs installés sur le cours d’une rivière et s’écoulant les uns dans les autres sont fréquents.

La région Centre compte deux secteurs majeurs connus pour leur richesse en étangs : la Sologne (plus de 2 800 étangs) et la Brenne, site Ramsar, c’est-à-dire reconnue comme une zone humide d’importance internationale. La Gâtine tourangelle, le Perche, la forêt d’Orléans et la Puisaye sont également riches en étangs.

NB : On appelle parfois étangs les vastes zones en eau que sont les ballastières ou sablières, carrières d’extraction de matériaux. En réalité, l’eau de ces carrières provient généralement de la nappe alluviale mise à jour lors du creusement du sol. Bien qu’ils résultent également d’une action humaine, ils n’ont pas la même origine. Ces ballastières sont nombreuses le long des vallées (Loire, Cher, Eure, Loing…).

Des zones humides majeures

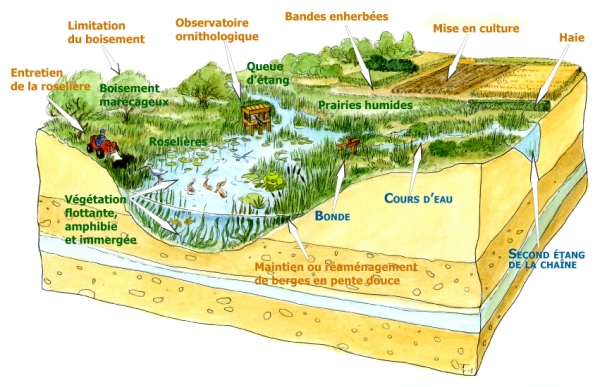

Tout comme la mare, l’étang accueille une biodiversité d’exception, étroitement liée à la mosaïque des milieux installée sur ses abords en fonction des pentes et des fluctuations du niveau d’eau. En effet, un étang peut accueillir, de sa périphérie vers son centre, boisements marécageux et prairies humides, roselières, puis ceintures de végétation aquatique immergée et flottante remarquables.

|

| (photo Isabelle Gravrand) |

La qualité de l’eau d’un étang influence la végétation qui s’y développe. Elle est elle-même liée à ce qui l’alimente et l’entoure : type de sols, occupation du sol (cultures, prairies naturelles pâturées ou non, boisement, bords de route, habitations…). Ainsi on parle d’étang oligotrophe quand ses eaux sont très pauvres en éléments minéraux nutritifs et à l’inverse d’étang eutrophe quand elles en sont chargées. Cette distinction a son importance puisque, selon ces caractéristiques, vont s’épanouir des flores différentes : la Littorelle à une fleur préfère les eaux pauvres, tout comme le Flûteau nageant et la Pilulaire, toutes trois protégées en France.

Presque totalement immergée, l’Utriculaire commune, protégée en région Centre, est une plante carnivore qui piège petits insectes et autres invertébrés aquatiques dans des outres situées sur ses racines. Seule dépasse sa fleur jaune, loin d’annoncer ses intentions. Les étangs plus « nourris » accueillent quant à eux une végétation plus luxuriante depuis les nénuphars jusqu’aux roseaux qui en dessinent les contours.

Les étangs sont également réputés pour leur richesse en oiseaux, migrateurs comme sédentaires : habitation principale pour de très nombreux canards, zone de chasse ou de pêche pour les hérons (Héron pourpré) et les aigrettes (Aigrette garzette et Grande aigrette), sites de nidification pour le Grèbe à cou noir ou la Guifette moustac... Les grandes roselières, milieux en nette régression, peuvent héberger le Butor étoilé, le Blongios nain, le Busard des roseaux ou encore des passereaux tels que la Rousserolle turdoïde et la Locustelle luscinioïde.

Bien d’autres espèces aux noms évocateurs (Phragmite des joncs, Cisticole des joncs, Bruant des roseaux) dépendent du roseau et des plantes associées qui ont, de plus, des capacités d’épuration reconnues. Elles fixent les nitrates, les phosphates, ainsi que les particules en suspension, présents dans l’eau. L’épuration des eaux usées par lagunage naturel ou filtres plantés de roseaux est une application pratique de ces propriétés.

De nombreuses espèces d’odonates (libellules et demoiselles) vivent également ici : l’Aeschne isocèle, encore présent e en Brenne mais considérée en danger sur la liste rouge nationale*, la Cordulie à corps fin, au thorax vert métallique et à l’abdomen taché de jaune, ou encore l’Agrion de mercure à l’abdomen fin rayé de bleu et de noir…

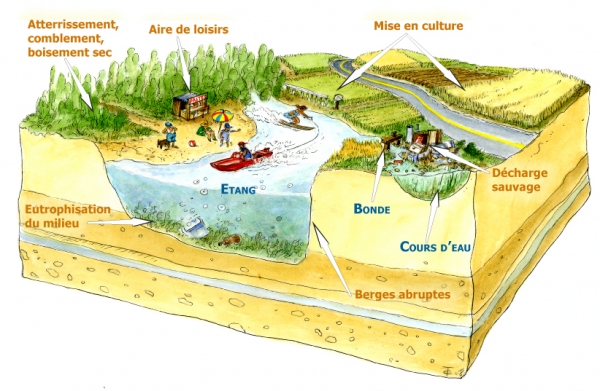

Des tentations

Certains étangs à vocation piscicole sont employés de façon intensive, c’est-à-dire que des fertilisants, des apports nutritifs ou des traitements sont apportés pour favoriser le développement et la production de poissons. Des lâchers de canards peuvent également être réalisés pour la chasse. Ces pratiques modifient fortement les caractéristiques physico-chimiques de l’eau. L’eau perd son caractère oligotrophe et ne sera plus propice à l’accueil des plantes associées. La végétation se modifie.

Comme pour la mare, la seule différence étant que le phénomène est moins rapide, l’abandon d’un étang conduit à son envasement, à son assèchement puis à sa colonisation généralisée par une végétation ligneuse.

Les ceintures de roselières, non entretenues, sont particulièrement sensibles à l’assèchement. Grandes productrices de matière organique qui s’accumule à leur base, elles se développent sur elles-mêmes, de plus en plus loin de l’eau. Elles finissent par s’assécher complètement et par dépérir au profit des arbustes qui n’attendent qu’un peu de place pour s’installer. De ce fait, elles sont également concernées par les baisses du niveau d’eau de l’étang.

Comme toutes les zones humides, les étangs sont eux aussi des lieux de prédilection pour l’installation d’espèces invasives telles que la Jussie… La Tortue de Floride est bien connue pour le rôle qu’elle a joué dans la raréfaction d’une espèce locale, la Cistude d’Europe, toujours présente en Brenne. La Grenouille taureau, quant à elle, fait l’objet de nombreuses attentions en Sologne où elle a été identifiée en 2002.

Les ballastières sont très vulnérables à la pollution des cours d’eau auxquels elles sont étroitement liées.

De la pêche à l’entretien des berges

Gérer un étang, c’est souvent y maintenir une exploitation piscicole extensive. Ce mode de gestion, avec l’assec qu’il occasionne, permet la minéralisation des vases. Réalisée à des fréquences variables (la pêche peut être annuelle ou avoir lieu tous les 2-3 ans et l’assec périodique tous les 7 à 10 ans), cette pratique traditionnelle, menée avec des pisciculteurs locaux, contribue au maintien des qualités physico-chimiques de l’eau.

Gérer un étang, c’est aussi diversifier les conditions de vie en assurant la juxtaposition de zones inondées et de zones d’eau libre et en préservant la mosaïque de milieux et la tranquillité des espèces. De nombreuses actions répondent à ces objectifs : reprofilage des rives pour favoriser les ceintures de végétation palustre, entretien des roselières pour empêcher leur atterrissement, gestion des prairies pour limiter leur embroussaillement, mais aussi des boisements pour éviter que leur évolution naturelle ne modifie trop les caractéristiques de l’eau.

Oeuvrer pour la biodiversité, c’est aussi rendre favorable les abords des étangs pour les batraciens notamment, avec par exemple le creusement de mares en périphérie ou l’installation de crapauducs (petits tunnels), leur permettant de traverser les routes voisines. C’est encore favoriser la découverte et le respect de ces milieux grâce à des aménagements discrets et des visites accompagnées.