Les étangs, des zones humides essentielles

Des tentations

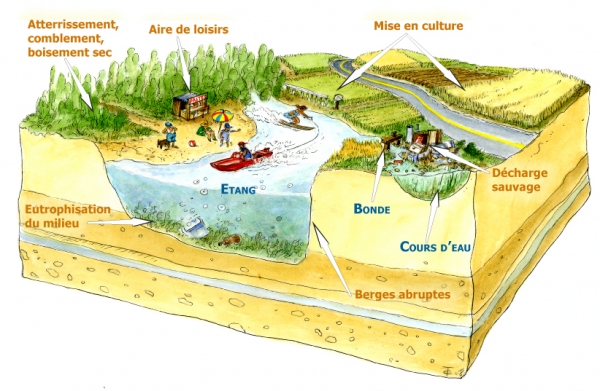

Les étangs peuvent constituer des bases de loisirs intéressantes. Malheureusement, cet usage qui implique la création de zones de baignade (plages) et induit un dérangement important pour la faune, est très peu compatible avec les enjeux liés à la biodiversité. Il faut donc choisir.

Certains étangs à vocation piscicole sont employés de façon intensive, c’est-à-dire que des fertilisants, des apports nutritifs ou des traitements sont apportés pour favoriser le développement et la production de poissons. Des lâchers de canards peuvent également être réalisés pour la chasse. Ces pratiques modifient fortement les caractéristiques physico-chimiques de l’eau. L’eau perd son caractère oligotrophe et ne sera plus propice à l’accueil des plantes associées. La végétation se modifie.

Comme pour la mare, la seule différence étant que le phénomène est moins rapide, l’abandon d’un étang conduit à son envasement, à son assèchement puis à sa colonisation généralisée par une végétation ligneuse.

Les ceintures de roselières, non entretenues, sont particulièrement sensibles à l’assèchement. Grandes productrices de matière organique qui s’accumule à leur base, elles se développent sur elles-mêmes, de plus en plus loin de l’eau. Elles finissent par s’assécher complètement et par dépérir au profit des arbustes qui n’attendent qu’un peu de place pour s’installer. De ce fait, elles sont également concernées par les baisses du niveau d’eau de l’étang.

Comme toutes les zones humides, les étangs sont eux aussi des lieux de prédilection pour l’installation d’espèces invasives telles que la Jussie… La Tortue de Floride est bien connue pour le rôle qu’elle a joué dans la raréfaction d’une espèce locale, la Cistude d’Europe, toujours présente en Brenne. La Grenouille taureau, quant à elle, fait l’objet de nombreuses attentions en Sologne où elle a été identifiée en 2002.

Les ballastières sont très vulnérables à la pollution des cours d’eau auxquels elles sont étroitement liées.

Certains étangs à vocation piscicole sont employés de façon intensive, c’est-à-dire que des fertilisants, des apports nutritifs ou des traitements sont apportés pour favoriser le développement et la production de poissons. Des lâchers de canards peuvent également être réalisés pour la chasse. Ces pratiques modifient fortement les caractéristiques physico-chimiques de l’eau. L’eau perd son caractère oligotrophe et ne sera plus propice à l’accueil des plantes associées. La végétation se modifie.

Comme pour la mare, la seule différence étant que le phénomène est moins rapide, l’abandon d’un étang conduit à son envasement, à son assèchement puis à sa colonisation généralisée par une végétation ligneuse.

Les ceintures de roselières, non entretenues, sont particulièrement sensibles à l’assèchement. Grandes productrices de matière organique qui s’accumule à leur base, elles se développent sur elles-mêmes, de plus en plus loin de l’eau. Elles finissent par s’assécher complètement et par dépérir au profit des arbustes qui n’attendent qu’un peu de place pour s’installer. De ce fait, elles sont également concernées par les baisses du niveau d’eau de l’étang.

Comme toutes les zones humides, les étangs sont eux aussi des lieux de prédilection pour l’installation d’espèces invasives telles que la Jussie… La Tortue de Floride est bien connue pour le rôle qu’elle a joué dans la raréfaction d’une espèce locale, la Cistude d’Europe, toujours présente en Brenne. La Grenouille taureau, quant à elle, fait l’objet de nombreuses attentions en Sologne où elle a été identifiée en 2002.

Les ballastières sont très vulnérables à la pollution des cours d’eau auxquels elles sont étroitement liées.

Les différentes vocations d'un étang

Recommander

Recommander Imprimer

Imprimer

Un instant...

Un instant...